Jörg Schurig

Dresden. Emma K.* ist ein hübsches junges Mädchen mit langen blonden Haaren und blauen Augen. Die Zwölfjähirge stammt aus einer kleinen Stadt im Osterzgebirge, etwa 50 Kilometer von Dresden entfernt. Auf dem Gymnasium zählt sie zu den Besten, nach den Ferien folgt Klasse 7. Was sie mal werden will, weiß sie. „Erzieherin“, sagt sie. Emma wirkt wie ein unbeschwertes Kind an der Schwelle zum Teenager. Doch da ist die heimliche Angst vor der Waage. Die gibt jede Woche an, wie es um Emma steht. Das Mädchen leidet seit rund zweieinhalb Jahren an Magersucht, Anorexie.

Der Wunsch, schlanker als andere zu sein, habe bei Emma keine Rolle gespielt, glaubt ihre Mutter. Das Mädchen selbst kann sich an keinen konkreten Auslöser erinnern - oder verschweigt ihn. „Emma hatte kein Problem mit ihrer Optik“, ist sich Frau K. sicher. Mit einem Geburtsgewicht von mehr als 4000 Gramm und auch später sei sie ein „kerniges Kind“ gewesen. In der Schulzeit hätten sich Probleme eingestellt: „Vielleicht war das stressbedingt. Emma ist eine Perfektionistin, will immer gute Leistungen bringen und hat sich möglicherweise zu sehr unter Druck gesetzt.“

„Anfangs will man das nicht wahrhaben“

Im Herbst 2012 ist der Mutter klar, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. „Anfangs will man das nicht wahrhaben. Man denkt, das sind Flausen, die gehen auch wieder weg.“ Zunächst habe sie mit ihrem Mann das Problem allein zu lösen versucht: „Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr kann. Ich habe nachts davon geträumt und bekam Angst, dass mein Kind verhungert.“ Die Kinderärztin erkannte die Erkrankung nicht. „Wir hatten uns eine Grenze gesetzt: Wenn Emma bei 28 Kilogramm anlangt, muss sie in die Klinik“, erzählt Frau K, die noch zwei weitere Töchter hat.

Der Punkt war schnell erreicht. Das Mädchen kam als Notfall auf die Spezialstation für Essstörungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Dresdner Uniklinikum. Elf Wochen blieb sie auf der Station, die ersten eineinhalb davon musste sie viel ruhen. Fortan galt für sie ein verhaltenstherapeutisches Programm.

Ausgang nur bei steigendem Gewicht

„Am Anfang der Behandlung sind unsere Patientinnen aufgrund des starken Untergewichtes oft stark beeinträchtigt. Ständiges Gedankenkreisen um Themen wie Essen und Gewicht sowie ständiger Bewegungsdrang sind oft quälend für die Betroffenen und ihre Familien. Deswegen helfen wir bei vielen Entscheidungen oder machen auch Vorgaben“, erklärt Klinikchef Veit Roessner. Damit sich die Patienten auf die Therapie konzentrieren können, gibt es Grenzen: Handy oder freien Ausgang gibt es nur bei steigendem Gewicht.

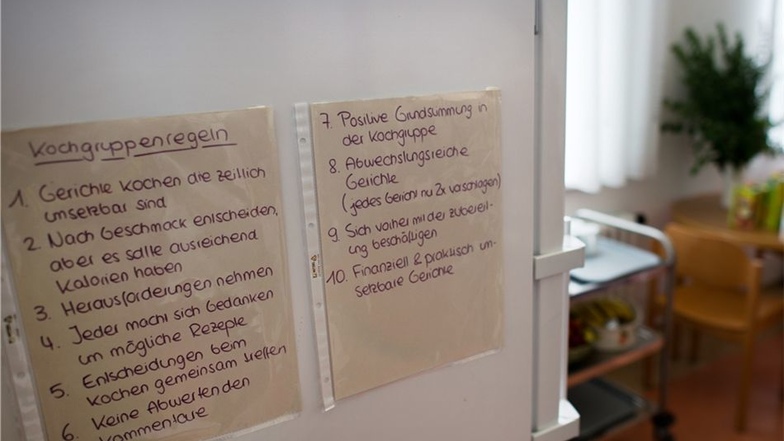

Die Mädchen und Jungen sollen mindestens 700 Gramm pro Woche zunehmen, aber nicht mehr als 1,5 Kilo. Dann bekommen sie Schritt für Schritt mehr Selbstverantwortung, etwa bei der Auswahl der Essensportionen. Wenn eine bestimmte Gewichtsgrenze erreicht ist, kommt auch wieder Sport dazu. Die Unterstützung der Gruppe hilft. „Eine gute Gruppendynamik wirkt manchmal Wunder“, sagt Roessner.

Nach der Station begann für Familie K. eine Gruppentherapie in der Familien-Tagesklinik. Bis zu sechs Familien teilen dort ein ähnliches Schicksal, Betreuung erfolgt einzeln oder zusammen. Viele Gespräche werden per Video aufgezeichnet und ausgewertet. Die Teilnehmer können sich auch zu anderen Kindern äußern: „Das bewegt manchmal mehr, als wenn wir hundertmal das Gleiche sagen“, betont Roessner. Den Eltern mache er klar, dass sie liebevoll, aber konsequent bleiben müssen: „Ein Kind muss auch mal 10 Minuten am Tisch sitzen bleiben.“

Familie K. nutzte das Angebot nur kurze Zeit. Weil Emma die Jüngste in der Runde war, hatte ihre Mutter Befürchtungen, im Kontakt mit den Größeren könne sich die Situation noch verschärfen. „Die haben sich nur darüber unterhalten, ob sie sich noch im Schwimmbad im Bikini zeigen können“, erinnert sich das Mädchen.

300 Gramm fehlen

Seit eineinhalb Jahren ist Emma nun bei der Psychologischen Psychotherapeutin Cornelia Zimmermann in Behandlung. An einem regnerischen Dienstag ist es wieder so weit. Emma ist mit ihrer Mutter gekommen, um über die vergangenen Wochen zu berichten und neue Ziele festzulegen. Die bemessen sich vor allem am Gewicht. Für diesen Tag waren 45 Kilogramm ausgemacht. Zimmermann beginnt jede Sitzung mit Wiegen und Messen. Was Emma auf die Waage bringt, reicht noch nicht. 300 Gramm fehlen, so dass sie vorerst auf ihr Handy verzichten muss. Die Konsequenzen wurden vorher vereinbart. Mehr Freiheiten gibt es, wenn Ziele erreicht werden.

Da Emma zuletzt deutlich gewachsen ist, muss das erforderliche Mindestgewicht neu bestimmt werden. Beachtung findet neben Alter und Größe auch die individuelle Gewichtsentwicklung in den Zeiten ohne Essstörung. Bei 1,62 Meter Körpergröße müsste Emma eigentlich 47 Kilo wiegen - so lautet nun die neue Zielmarke: „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Da du gerade wächst, brauchst du mehr. Dein Körper braucht Kraft“, macht Zimmermann dem Mädchen klar.

Bei der einstündigen Sitzung dreht sich vieles ums Essen, aber auch um Selbstbewusstsein und Körperwahrnehmung. Die Therapeutin und Emma sprechen über den Alltag, ob Emma gut schläft, ob sie vor etwas Angst hat, was ihre Hobbys sind. Das Mädchen liebt Fußball und bewegt sich gern. Auch da stellt Zimmermann einen Zusammenhang her: „Du darfst dich erst mehr bewegen, wenn du zunimmst.“ Die Therapeutin rät ihr, immer einen Müsliriegel oder Studentenfutter dabei zu haben: „Wichtig ist, das Essen über den Tag gleich zu verteilen, damit du in keine Löcher fällst. Du trägst Verantwortung für dein Essen.“

Essstörungen zählten zu den häufigsten Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sagt Professor Ulrich Voderholzer. Er leitet mit der Schön Klinik Roseneck am Chiemsee eine der bundesweit größten Einrichtungen zur Behandlung solcher Störungen. „Risikofaktoren sind Ängstlichkeit, Unsicherheit, ein geringes Selbstwertgefühl, starke Leistungsorientierung und Perfektionismus. Auslöser sind oft eine Diät sowie negative Bemerkungen wichtiger Bezugspersonen über Figur und Aussehen.“ Auch das Schlankheitsideal in der Gesellschaft spiele eine Rolle.

Zahl der Betroffenen unklar

Die Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, gehen weit auseinander. Voderholzer geht von 200 000 bis 300 000 Magersüchtigen und 500 000 bis 700 000 Betroffenen mit Bulimie (Ess-Brech-Sucht) aus. Bei Kindern sei Magersucht und Bulimie noch selten. In der Pubertät folge aber eine starker Anstieg, dann sei ein Jugendlicher von 100 betroffen. Die Kindergesundheitsstudie KIGGS habe ergeben, dass knapp 15 Prozent der Jungen und knapp 30 Prozent der Mädchen ein auffälliges Essverhalten zeige.

Eine der weltweit größten Datensammlungen zu dem Krankheitsbild ist im Zentrum für Essstörungen in Dresden zu finden. Professor Stefan Ehrlich ist Chef dort und hat festgestellt, dass in betroffenen Familien häufig überdurchschnittlich viel über Essen oder Diät gesprochen wird: „Da gibt es Kinder, die nicht so werden wollen wie ihre Eltern. Oder aber sie möchten bei Diäten die Besten sein.“ Es gehe auch darum, etwas finden, bei dem man besser sei als andere.

Medienformate und die Industrie können den Wunsch nach einer Idealfigur pushen. Ehrlich zufolge sind weit mehr Mädchen als Jungen betroffen. Deren Anteil liege derzeit bei nur drei Prozent - jedoch mit steigender Tendenz. Und noch einen Trend stellen Experten fest: Die Patienten werden immer jünger. Das hängt in erster Linie mit der früher einsetzenden Pubertät zusammen. In Dresden werden selbst Drei- und Fünfjährige schon behandelt. Ehrlich berichtet von einem fünfjährigen Mädchen, dass nur noch Pudding aß.

Essstörung oft begleitet von anderen Erkrankungen

Die Barmer Ersatzkasse in Sachsen hat nach Auswertung eigener Daten unlängst alarmierende Zahlen veröffentlicht. Demnach verdoppelte sich die Zahl betroffener Teenager von 2009 bis 2014 fast. Selbst im Alter 50+ gab es eine Zunahme von 20 Prozent. „Auslöser dafür können schwere Lebenskrisen, der veränderte Körper nach einer Geburt, jahrelange Diäten oder die Angst vor dem Älterwerden sein. In einer jugendfixierten Gesellschaft wächst mit dem Älterwerden die Angst vor dem Verlust von Erfolg, Anerkennung und Konkurrenzfähigkeit“, sagt Paul-Friedrich Loose, Barmer-Landesgeschäftsführer in Sachsen.

Der Bundesfachverband Essstörungen, ein Zusammenschluss von Ärzten, Therapeuten und Beratern, verweist auf eine weitere Entwicklung: Die Zahl der jungen Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depression, Borderline oder Zwangsstörungen, wächst. Manchmal treten sie zusammen mit Essstörungen auf. „Der Druck auf Jugendliche wird immer größer“, spricht Verbandschef Andreas Schnebel ein generelles Problem an.

An vielen deutschen Universitäten wird heute nach Essstörungen geforscht. In Dresden hat man sich unter anderem auf Schrumpfungen der Hirnrinde konzentriert. Das Team unter Professor Ehrlich fand heraus, dass sich die Dicke der Hirnrinde im akuten Stadium der Magersucht stark verringert - bei vollständiger Therapie meistens aber wieder regeniert. „Das Ausmaß der Veränderungen am Hirn ist denen bei einer Alzheimer-Erkrankung beobachtbaren Abbauprozessen sehr ähnlich“, beschreibt Ehrlich die Folgen der Essstörung.

„Etwa zehn Prozent der Patienten mit einer Essstörung sterben daran oder nehmen sich später das Leben“, sagt Ehrlich. Rund die Hälfte könne man heilen. 40 Prozent der Betroffenen neigten zu Rückfällen - vor allem in Stress- und Krisensituationen. Meist unterscheiden sich Essgestörte im Verhalten. Wer an Bulimie leidet, schämt sich oft und bleibt in der Defensive. Bei Anorexie-Patienten spürt man bisweilen einen gewissen Stolz. Alle sozialen Schichten sind betroffen, auch wenn Magersucht als Krankheit der Besserverdiener gilt.

Für Emma und ihre Eltern dürften Statistiken zweitrangig sein. Im Rückblick habe die Krise die Familie gestärkt, sagt Frau K. Nach dem Termin bei der Therapeutin geht es erst mal zum Campingurlaub. „Fünfmal Nudeln die Woche“, ist sich Emma sicher. Die isst sie fast genauso gern wie Zwiebelwurst oder Knacker. Nach der Therapiestunde geht es erst mal zum Shoppen. „Emma ist auf einem sehr guten Weg“, sagt Cornelia Zimmermann. Emma werde es schaffen. (dpa)

* Der Name wurde geändert